团队聚焦于航空航天乃至地外极端条件(高温、高压、高速、强振、强辐射等)应用场景,发展特种光纤集成与测量技术、特种能量转换与固态储能技术,以及基于特种光纤的电池监测交叉方向,做出了一系列特色工作,迄今为止已发表Nature Communication、Advanced Optical Materials、Advanced Functional Materials、Science Advances等多个一流期刊,申请多项中国和国际发明专利,主持和参与国自然青年、重点、省重点研发、揭榜挂帅和JKW多个项目,获得江苏省科技进步一等奖、教育部高校优秀研究成果奖(自然科学类)二等奖和中国光学工程学会科技进步二等奖等。

1、光纤集成器件与极端应用

针对航空航天航海和能源电力交通等极端环境高温、高压、高速、强腐蚀、强振等场景需求,发展多种超小型光纤集成器件与高速解调设备,并应用于大型水陆两栖飞机载荷测量、列车受电弓与周界安防等应用场景,主要包括如下方向:

(1)面向航空航天航海的特种光纤测量技术;

(2)面向能源电力交通的特种光纤监测技术;

2、全固态特种电池技术与空天应用

面向航空航天应用需求,特别是针对极端温度下能量高效转换和高安全可逆存储的需求,主要开展全固态特种电池技术与空天应用(特别是低空飞行器、月球/火星表面原位资源化)探索研究,主要包括以下具体研究方向:

(1)全固态锂电池热失控监测、调控和预警技术;

(2)面向500Wh/kg的安全高比能全固态电池;

(3)面向空天应用的高安全宽温域全固态锂电池;

(4)面向地外生存与探索的新型能量转换、存储器件与系统;

负责人:陈烨

邮箱:yechen@nuaa.edu.cn

团队成员:陈烨研究员、宋虎成研究员、周怡凡博士

(1)国家自然科学基金委员会重点项目2项(参与)

(2)国家自然科学基金委员会青年科学基金项目(C类)1项

(3)JWKJWGF重点实验室基金项目1项

(4)航空航天结构力学及控制全国重点实验室开放课题1项

(5)教育部重点实验室融合创新类主任基金1项

(6)JWKJWJC加强项目1项(参与)

(7)江苏省产业前瞻与关键核心技术竞争项目1项(参与)

(8)中航通飞华南飞机工业有限公司横向项目1项

(9)苏州天孚光通信股份有限公司横向项目2项

(1)xxx“揭榜挂帅”项目(参与);

(2)江苏省优势学科三期(电子科学与技术)(参与);

(3)国家自然科学基金青年项目;

(4)国家博士后创新人才支持计划;

(5)江苏省自然科学基金青年项目;

(6)南京大学卓越计划;

(7)江苏省博士后科学基金;

(8)中国博士后科学基金面上项目;

(9)中央高校基础研究基金;

(10)教育部重点实验室开放课题项目1项;

(11)国家重点实验室开放课题项目2项;

(12)江苏省重点实验室开放课题项目1项;

1、面向航空航天航海的特种光纤测量技术:针对航空航天航海等极端环境高温、高压、高速、强腐蚀、强振等场景需求,突破了超小型(0.1mm直径)全光纤MEMS压力、温度、振动、超声、盐度等多种传感器的设计与制备,通过光刻、激光加工等工艺,解决传统胶水封装引起的抗高温、抗冲击性能差等瓶颈难题,研制了30kHz高速信号解调设备,开展了多种极端环境下的应用:

(1)航空发动机在线高温内窥成像与测量系统(> 1000 oC),应用单位:中国航发贵州黎阳航空动力有限公司,已完成实机测试,入选“JKW国防科技成果推荐目录”;

(2)大型水陆两栖飞机水载荷高海况压力温度测试设备(>1.5 MPa,>10 kHz),应用单位:中航通飞华南飞机工业有限公司,已完成实机测试;

(3)南海岛礁海洋温度盐度深度在线监测(> 20 MPa),应用单位:苏州南智传感科技有限公司,已完成初步验证。

(4)相关技术获2020年江苏省科技进步一等奖。

2、面向能源电力交通的特种光纤监测技术:针对锂电池安全、轨道交通、电力乃至通信等工业应用场景强电压、高温、高时空分辨等应用场景需求,基于飞秒激光直写技术实现温度、应变、声波、电流、形变等多种类型光纤传感器与阵列化多点复用技术,发展传感器阵列信号解调设备,通过原位补偿和高密度阵列解调算法,解决了温度干扰和空间分辨等难题。

(1)高铁列车受电弓应变温度健康监测与周界振动安防智能识别系统(>27 kV),应用单位:中国中车浦镇车辆有限公司,已完成初步验证。

(2)三峡储能电站锂电池温度应变健康监测系统(>300 kWh),应用单位:中国长江电力股份有限公司,已完成验收。

(3)海量通信光缆光纤路由寻址系统(>180 km),应用单位:南京欣网通信科技股份有限公司,已完成验收。

(4)相关成果获2024年中国光学工程学会科技进步二等奖。

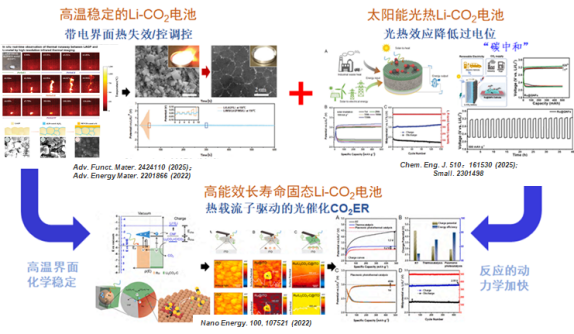

3、提出了太阳能光热电池新概念、新技术,解决了全固态电池“固-固”接触低温离子传输动力学缓慢的问题,研发了国际首个超低温(-73℃)全固态锂空气电池和系列宽温域全固态锂金属电池。相关工作得到国际同行的广泛关注和引用,被认为首次将等离激元的概念引入到锂电池中,获得了首个超低温和宽温域全固态锂电池,推动了光驱动低温锂电池的研究!

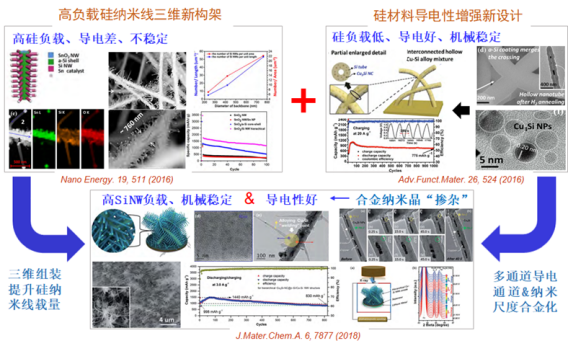

4、提出了带电界面热失效/失控监测与调控的新方法,实现了固态锂金属电池的安全性和循环寿命的大幅度提升。相关成果面向地方企业技术需求获得中国创新创业挑战赛解决方案优胜奖(已与企业签署技术研发和转让合同费用500万元),推动了高安全全固态锂金属电池研究的发展。提出了基于化学气相沉积(CVD)技术的硅纳米线商用负载量制备新构架,发展了硅负极材料电荷传输性增强的新方法,实现长寿命可快充的硅纳米线锂电负极新材料。相关成果被国内外专家正面评价和引用,并作为代表性成果获得2022年度教育部自然科学二等奖。